食物アレルギーを持つ人にとって、食品を選ぶのは毎回慎重になりますよね

特に、小麦・卵・乳などの主要アレルゲンを避ける必要がある場合、食品のパッケージを細かくチェックするのは大変...

「アレルゲンが含まれているかどうか、どこを見ればいいの?」

「コンタミネーション(混入リスク)にも気をつけるべき?」

「アレルギーにならないためには?」

こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、アレルギーを持つ人が安心して食品を選べる【食品表示のチェックポイント】を詳しく解説します!

食品表示をしっかり理解することで、安全な食品選びができるようになり、食事の選択肢も広がりますよ

それでは、アレルギー対応の食品選びのコツを見ていきましょう!

食品表示の「アレルゲン28品目」をチェック!

アレルゲンってどんな種類があるの?

日本の食品表示では、特定原材料8品目(表示義務あり)と特定原材料に準ずる20品目(表示推奨)の合計28品目について、アレルゲンの表示が定められています

小麦や卵などの8品目は必ず表示されますが、オレンジや大豆などの20品目は「推奨表示」のため、必ずしも記載されているとは限りません

アレルギーのある方は、表示の有無をしっかり確認することが大切です

アレルゲン28品目の決まり方

28品目はどうやって決められてるの?

食品表示におけるアレルゲン(特定原材料)は、発症頻度・重篤度・食生活への影響を基準に選定されます

- 発症頻度の高い食品(多くの人がアレルギーを発症する食品)

- 重篤な症状を引き起こす食品(アナフィラキシーのリスクがある食品)

- 日常的に消費される食品(日本の食文化で使用頻度が高い食品)

これらの基準に基づき、表示義務のある「特定原材料8品目」と、表示推奨の「特定原材料に準ずる20品目」が定められています

さらに、厚生労働省などが定期的に見直しを行い、必要に応じて追加・変更されます

アレルゲン表示の確認方法

「アレルゲンが含まれているかどうか、どこを見ればいいの?」

アレルゲンの記載場所は3つのパターンに分かれます

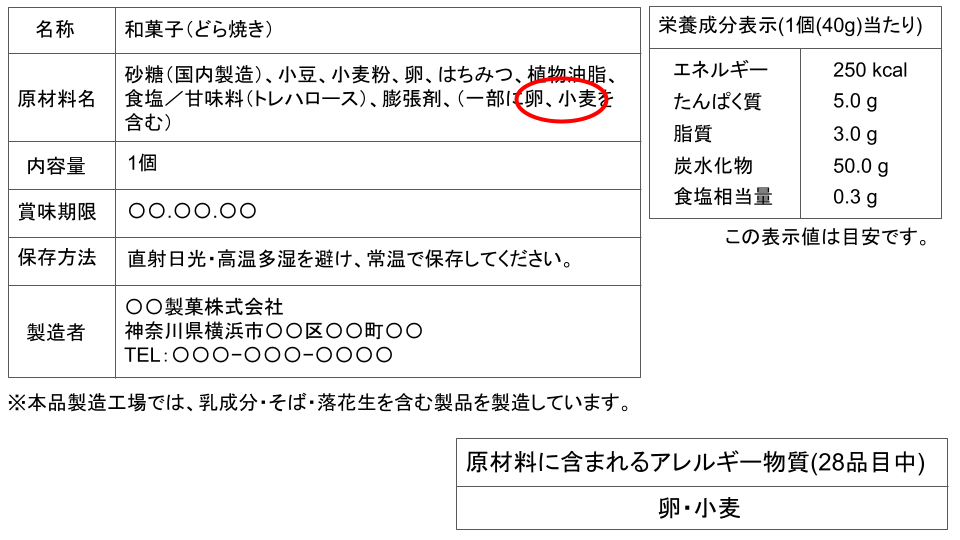

1.一括表示内の原材料名の一番最後に書いてあるパターン

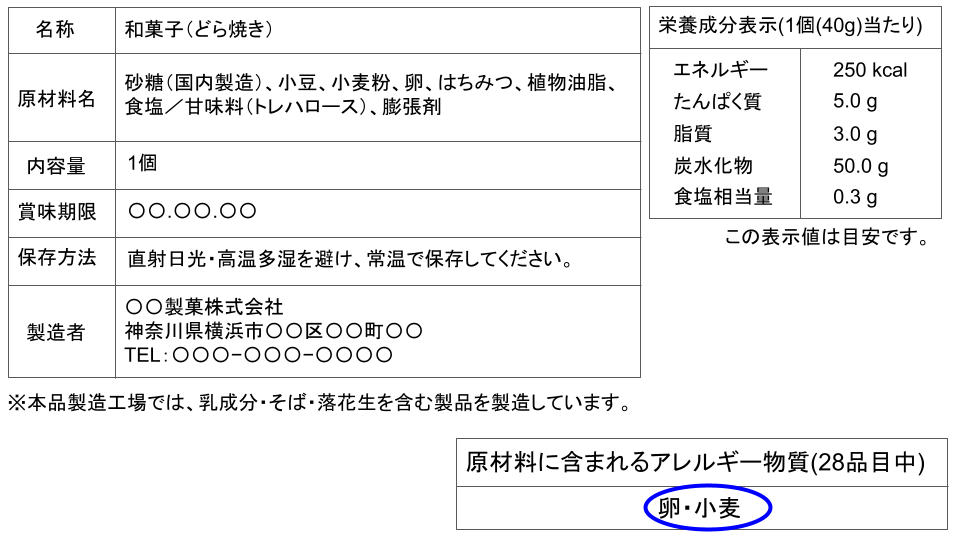

2.パッケージのどこかに特記されているパターン

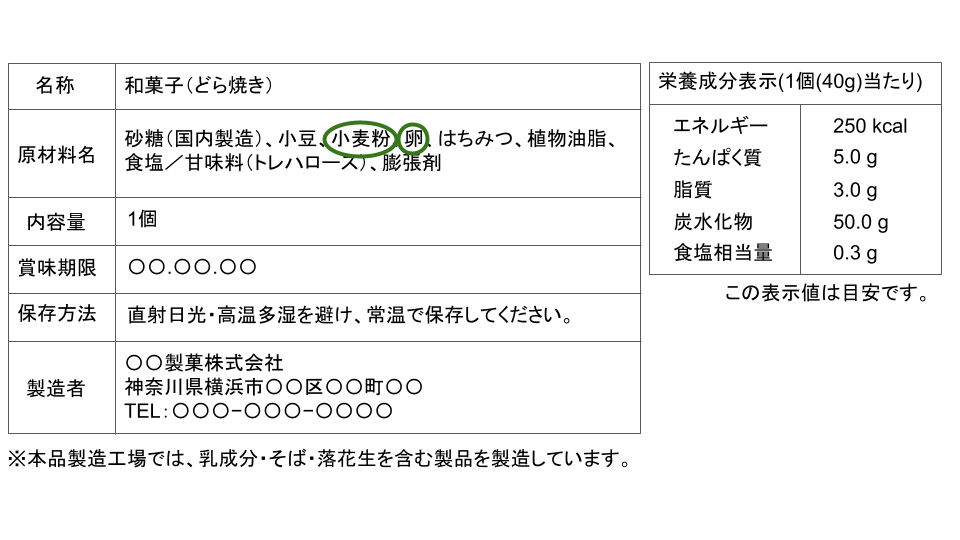

3.アレルゲンが含まれているのに1と2のどちらでもないパターン

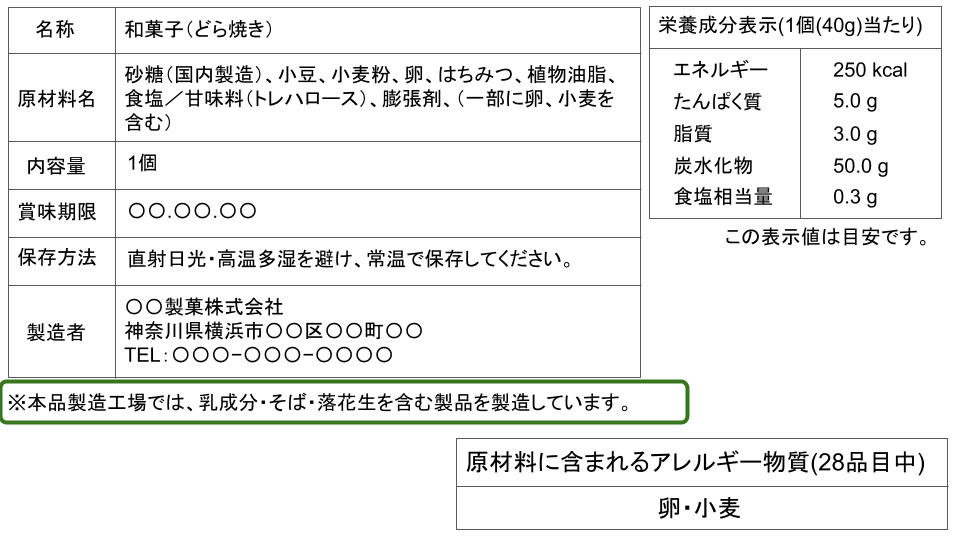

1.一括表示内の原材料名の一番最後に書いてあるパターンの例

2.パッケージのどこかに特記されているパターンの例

3.アレルゲンは含まれているのに1と2のどちらでもないパターンの例

原材料名の欄に個別に表示されていることがあります

個別表示には注意が必要

原材料名:スパゲッティ(小麦を含む)、ミートソース(牛肉、大豆を含む)、ナス、玉葱…

このように(〇〇を含む)と記載されている場合と

原材料名:砂糖(国内製造)、小豆、小麦粉、卵、はちみつ…

このように(〇〇を含む)と記載がない場合があります。さらに

原材料名:エビフライ(小麦、卵を含む)、鶏唐揚げ(小麦、大豆を含む)、…

このようにエビフライのエビがアレルゲンなのに(〇〇を含む)の中に表記がない場合があります、確認漏れの恐れが十分にあるので隅々まで確認することが重要です

食品を作る過程にも注意!コンタミネーションとは

「コンタミネーション(混入リスク)にも気をつけるべき?」

コンタミネーションとは、食品の製造・加工・調理の過程で意図せずアレルゲンや異物が混入することをいいます

アレルギーを持つ人にとっては微量でも症状が出る可能性があるので十分な注意が必要です

コンタミネーションの確認方法

食品表示のルールとしてコンタミネーションの表示は義務表示ではないので必ずしもこの情報が書いてあるわけではありませんが、書いてある場合は必ず確認しましょう

食品のアレルギーの要因は?先天的と後天的の2つがある

食物アレルギーは、体の免疫システムが特定の食品を「異物」と誤認したとき、過剰に反応することで起こります

その原因は、「先天的要因(生まれつき)」と「後天的要因(環境)」に分けられます

今回は後天的、環境によるアレルギーの要因についてご紹介します

環境によるアレルギーの要因

✔ 食生活の変化

- 同じ食品を頻繁に食べ続けたり、特定の食材を急に大量に摂取したりすると、免疫が異常反応を起こすことがあります

✔ 皮膚のバリア機能の低下(経皮感作)

- 皮膚からアレルゲンが入り、体が「異物」として認識してしまうことでアレルギーを発症することがあります。特にアトピー性皮膚炎の人はリスクが高いとされています

✔ 腸内環境の乱れ

- 腸内の善玉菌が減少すると、免疫のバランスが崩れ、食品アレルギーを発症しやすくなることがあります

✔ 交差反応(花粉症との関係)

- 花粉症の人が特定の果物や野菜を食べたときに、口の中がかゆくなる「口腔アレルギー症候群(OAS)」が発症することがあります

食品のアレルギーにならないために

「アレルギーにならないためには?」

食生活に気をつけることで食物アレルギーのリスクを軽減することができます

同じ食品を頻繁に食べ続けたり、特定の食材を急に大量に摂取しない

乳酸菌・ビフィズス菌など善玉菌の豊富な食品を摂取して腸内環境を良くする

アレルギーの発症時期は?乳幼児期から成人後まで

「アレルギーはいつ発症するの?」

免疫や消化機能が未発達で、異物に対する反応が過敏になりやすいことや皮膚からアレルゲンが侵入する『経皮感作』の影響を受けやすい乳幼児期に発症しやすいです(特に卵・乳・小麦)《成長とともに改善する場合があります》

特定の食材を繰り返し摂取や 腸内環境の悪化によって成人後に突然発症することもあります(特にエビ・カニ・そば・ナッツ類)

まとめ

これだけ読みばこの記事のすべてが分かるようなまとめが見たい

食品アレルギーのある人は、特定原材料8品目(表示義務)と特定原材料に準ずる20品目(推奨表示)を確認して、見落としがないよう注意が必要です。

表示方法には一括表示の最後、パッケージの特記、原材料名内の個別記載があり、コンタミネーションの可能性も考慮しましょう

アレルギーは食生活の変化や腸内環境の乱れ、経皮感作、交差反応などで後天的に発症することもあり、予防にはバランスの良い食事と腸内環境の改善が重要です

乳幼児期に発症しやすい一方で、成人後に突然発症する場合もあるため、食品選びには常に注意しましょう

コメント