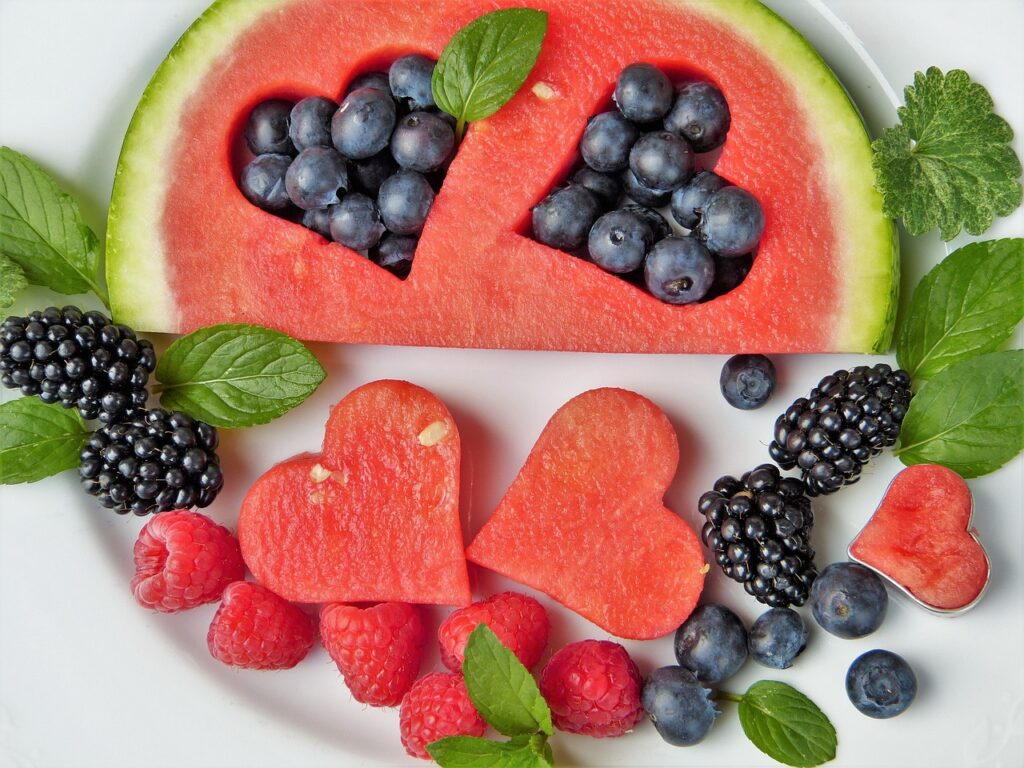

スーパーやコンビニ、ネット通販などで食品を購入する際、みなさんはどのように選んでいますか?「パッケージの見た目が美味しそう」「口コミ評価が高い」など、いろいろな判断基準があると思いますが、実は一番重要なのは 「食品表示」 です

食品表示には、原材料や添加物、栄養成分、賞味期限、アレルゲン情報 など、私たちの健康や安全に関わる重要な情報が記載されています。しかし、「何が書いてあるのかよく分からない…」と感じている人も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、食品表示の基本的な見方を詳しく解説し、安全で納得できる食品選び のポイントをお伝えします!

そもそも食品表示ってどんなもの?なんのためにあるの?

食品表示は、食品のパッケージに記載されている情報で、私たち消費者が安心して食品を選ぶためにとても重要なものです。具体的には、食品の名前や原材料、アレルゲン、内容量、賞味期限、保存方法、栄養成分などが書かれています。これらの情報は、「食品表示法」という法律で決められていて、表示しないといけない項目が細かく定められています

【食品表示の一番の目的】消費者が食品の安全性や品質を確認して、自分や家族に合った商品を選べるようにすることです。例えば、食物アレルギーがある人はアレルゲンの表示を見て安全に食べられるか判断できます。また、ダイエットや健康管理をしている人は、カロリーや脂質、糖質の量を参考にできます。さらに、原産地や添加物の有無も確認できるので、安心して買い物ができます

食品表示をしっかり理解して読むことは、健康的で安全な食生活を送るために欠かせません。自分に必要な情報をチェックする習慣をつけて、賢く食品を選びましょう

【食品表示は2種類ある?】生鮮食品と加工食品の違い

食品表示は、野菜や魚、肉などの生鮮食品とお弁当やカップ麺などの加工食品でルールが異なります

生鮮食品とは

生鮮食品とは、スーパーの青果コーナーや鮮魚コーナーに並んでいる野菜や果物、魚、肉、卵など、加熱や味付けなどの加工がほとんどされていない食品のことです

生鮮食品の食品表示は⋯

- 名称 : 例えば、「トマト」や「サバ」など、食品の種類がわかるように記載されます

- 原産地 : どこで生産されたかを示します。野菜や果物の場合は「国産」や「○○県産」、魚の場合は「太平洋産」などと書かれます

この2つは生鮮食品として必ず表示されているものです

種類によっては他にも表示しなければならないものがあります

加工食品とは

加工食品とは、保存や味付け、調理のために加工された食品のことです。例えば、パンや缶詰、冷凍食品、菓子類、レトルト食品などが該当します

加工食品には、生鮮食品よりも多くの情報を消費者に伝えるために、詳しい食品表示が義務付けられています。これには、消費者が安心して商品を選び、健康管理やアレルギー対策を行いやすくする目的があります

加工食品の食品表示は⋯

| 名称 | スナック菓子 |

| 原材料名 | じゃがいも(国産)、植物油、食塩、デキストリン / 調味料(アミノ酸等) |

| 内容量 | 100g |

| 賞味期限 | 枠外左下部に記載 |

| 保存方法 | 直射日光が当たる場所及び高温多湿の場所を避けて常温で保存 |

| 製造者 | 株式会社〇〇 神奈川県横浜市⋯ |

賞味期限:〇〇.〇〇.〇〇

栄養成分表示(1袋(100g)当たり):

熱量555kcal、たんぱく質4.4g、脂質33.3g、炭水化物44.4g、食塩相当量0.5g(この表示値は、目安です。)

本品に含まれているアレルゲン

特定原材料及びそれに準ずるものを表示

該当なし

上の図の枠に囲まれた部分を【一括表示】といい商品の裏面に書いてあるのが一般的です。枠の下の表示や表のパッケージ全てを含めたものを【食品表示】と呼びます

加工食品の一括表示には、使われている原材料や添加物、その割合、内容量、賞味期限や保存方法、作っている会社の名前と住所が書かれています。さらに、アレルギーの原因になる成分や、カロリーやたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩の量も栄養成分表示として表示されています。これらの情報は加工食品に必ず書かれています

※これらは加工食品の義務表示項目ですが、食品の種類によっては、さらに必要な項目が追加されます

食品表示を読む時のポイント

1. 原材料名の順番をチェック

- ポイント:原材料名は 重量の多い順に 書かれています。最初に書かれているものが一番多く含まれているため、主成分を確認しましょう。

- 例: 「小麦粉、砂糖、卵、バター」の場合、小麦粉が最も多く含まれています。

注意 : ①「植物油脂」や「果糖ブドウ糖液糖」のような曖昧な表現には注意が必要です。具体的に書かれている方が安心です。

②原材料に水は含まれません。90%が水の商品でも水以外の原材料が最初に書かれています

2. 食品添加物の有無と種類を確認

- 見方: 食品添加物は、原材料名の後の「/」以降に書かれています。食品添加物が多い場合は注意が必要です。

- 例:「/ 膨張剤、着色料(カラメル)、保存料(ソルビン酸)」

- ポイント:食品添加物の危険性は、過剰摂取や特定の添加物によって、アレルギー、発がん性、ホルモンバランスの乱れなどの健康リスクがあることです。安全性は基準に基づいて管理されていますが、長期的な影響については不明な点もあります

- 注意:①「無添加」と書かれていても、一部の食品添加物が入っていないというだけで、必ずしも全く入っていないというわけではないので、しっかり確認しましょう

例:『着色料無添加』など⋯着色料は入っていませんが保存料などが入っているかも…

②原材料と同様にに重量の多い順に書かれています

③食品添加物は、組み合わせによって相乗効果でさらに健康リスクが高まる場合があるため、注意が必要です

3. アレルゲン情報のチェック

- 記載場所: 通常は 原材料名の下や栄養成分表示の近く に記載されています。

- 例①:小麦粉(国内製造)、卵、砂糖、乳等を主要原料とする食品、バター、アーモンド、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む)

例②:【アレルゲン(特定原材料およびそれに準ずるもの)】小麦・卵・乳成分・アーモンド - 必須表示(8品目): 卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ

- 推奨表示(20品目): 大豆、りんご、アーモンド など

- 注意:①『本品製造工場では○○を含む製品を製造しています』という記載もチェックしましょう。これがある場合、微量のアレルゲンが混入する可能性があります

②食物アレルギー28種類以外に【魚介類】というアレルゲンが存在します。大量に水揚げされる定置網漁や底引き網漁では種類ごとに分ける手間やコストがかかるため、「魚介類」という包括的な分類にしていることが多いんです(エビやカニ、イカなどの食物アレルギーを持っている人は注意が必要です)

4. 栄養成分表示の確認

- 見るべき項目:

- エネルギー(kcal) — ダイエット中は特に注目する項目です

- たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 — バランスの取れた食事を考える際に重要です

- 例:栄養成分表示(1袋(100g)当たり):熱量555kcal、たんぱく質4.4g、脂質33.3g、炭水化物44.4g、食塩相当量0.5g(この表示値は、目安です。)

- 注意:①糖質制限をしている場合は、「炭水化物」から「食物繊維」を引いた「糖質」の量も意識しましょう

②100g当たりの場合【たんぱく質+脂質+炭水化物+水分+灰分=100g】となります。たんぱく質・脂質・炭水化物が重量が少ない場合は水分や灰分が多い証です

灰分とは⋯食品完全に燃焼させた後に残る無機物(ミネラル)の総量をいいます

③商品によっては【1食30g当たり】など100g当たりで書いていない場合があります。30g当たりだとカロリーなどが単純に低く感じますが100gに直すと意外と高かったりするので注意が必要です

5. 原材料の産地を確認

- 見方:原材料名の一番前に書いてある原材料に括弧して「国産」「○○県産」「〇〇製造」などと書いてあります。具体的に書かれていると私たち消費者としても安心

- 例:原材料名:じゃがいも(国産)、植物油…

- 注意:原材料第一位に生鮮食品が書かれている場合は【産地:〇〇産】などと記載があり、加工食品が書かれている場合は【製造地:〇〇製造】などと記載されています。「国内製造」と書かれていても、その中の原材料が海外産の場合があるので、注意が必要です

※原材料名に「小麦粉(国内製造)」ではなく、「小麦粉(小麦(国産))」のように、加工食品の原材料を括弧で詳しく分解して産地を記載すると、メーカーへの信頼感が高まります

6. 【賞味期限と消費期限の違い】と【保存方法の重要性】

- 賞味期限とは

- 比較的傷みにくい食品(スナック菓子、缶詰、インスタント食品、ペットボトル飲料など)が対象食品で「おいしく食べられる期限」です

この日を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません - 表示例:カップ麺 → 「賞味期限:2025年6月」

- 3ヶ月以内に消費が推奨:「○年○月○日」と年月日まで書いてあります

- 3ヶ月以上もつ:「○年○月」と年月のみの場合もあります

- 期限を過ぎても風味や食感が落ちるだけで危険ではないので、すぐに捨てないでください

- 比較的傷みにくい食品(スナック菓子、缶詰、インスタント食品、ペットボトル飲料など)が対象食品で「おいしく食べられる期限」です

- 消費期限とは

- 傷みやすい食品(要冷蔵の弁当、生菓子、サンドイッチ、刺身など)痛みやすい食品が対象食品で「安全に食べられる期限」のことをいいます。この日を過ぎると、食中毒など健康被害のリスクが高まるので注意が必要です

- 表示例:コンビニのおにぎり → 「消費期限:2025年3月5日」

- 期限を過ぎたら食べないほうが安全です

- ポイント:保存方法の冷蔵、冷凍、常温などの保存方法に従うことで始めて賞味期限や消費期限の期限まで安全に食品を保つことができます。開封する直前まで必ず保存方法を守って保管しましょう

- 注意:①一度で食べきれない食品には、開封後の保存方法がパッケージに記載されていることがあります。開封前の保存方法(一括表示)とは異なる場合があるため、必ず確認しましょう

②賞味期限が長すぎる場合は、保存料が多く使われている可能性があるので、添加物の欄もチェックしましょう

まとめ

食品表示を正しく理解することは、安全で健康的な食生活を送るための第一歩です

食品表示確認する時のチェックポイント

- 原材料の順番を確認する(量の多い順に並んでいることを頭に入れておきましょう)

- 原材料第一位の産地を確認する(生鮮食品は産地、加工食品は製造地が書いてあります)

- 食品添加物の有無を確認する(原材料名の欄【 / 】以降が食品添加物です。できるだけ食品添加物の少ないものを選びましょう)

- アレルゲン情報を必ず確認する(商品によって書かれている場所が違うので注意が必要です)

- 栄養成分を見てバランスの取れた食事を心がける(何g当たりの栄養成分なのか確認しましょう)

- 賞味期限なのか消費期限なのか確認する(おいしく食べられる期限と安全に食べられる期限です。保存方法を守って期限内に食べましょう)

これらのチェックポイントを参考に、食品表示を活用して、自分や家族が「本当に安心して食べられる食品」を選べる力を身につけましょう!

コメント